Kabinettstücke

Nach und nach veröffentlichen wir hier ausgewählte Dokumente von besonderer Bedeutung aus unserer laufenden Arbeit. Geboten werden neben einer kurzen Einleitung zum Dokument ein Digitalisat der Archivalie sowie eine vollständige Transkription des Quellentextes.

8) Eilmeldung vor 500 Jahren: Der Kurfürst ist tot!

Universitätsarchiv Halle-Wittenberg

Am 5. Mai 2025 jährt sich zum 500. Mal der Todestag Friedrichs des Weisen, der als Landes- und Schutzherr Martin Luthers auch heute noch einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad genießt als viele andere Herrscherpersonen der vergangenen fünf Jahrhunderte. In seinem Jagdschloss in Lochau, dem heutigen Annaburg, starb der sächsische Kurfürst am Freitag, dem 5. Mai 1525, im Alter von 62 Jahren. Die Todesstunde soll nach den Angaben des kurfürstlichen Hofpredigers Georg Spalatin zwischen 4 und 5 Uhr am Abend gewesen sein. Schon längere Zeit hatten Friedrich Krankheiten geplagt: Seine Briefe ab 1519 zeugen von heftigen Gicht- und Fieberanfällen sowie zahlreichen schmerzhaften Koliken. Eine kurz nach dem Tod vorgenommene Obduktion des Leichnams Friedrichs, über die Spalatin ebenfalls berichtete, bestätigte den körperlichen Verfall. Aber auch in seinen Krankheitsphasen ließ sich der Kurfürst nicht völlig von der Ausübung seiner Herrschafts- und Regierungsgeschäfte abhalten, zur Not ließ er sich tragen. Zudem konnte er sich auf eine in Kursachsen bereits gut ausgebaute, funktionierende Verwaltung und auf seinen mitregierenden jüngeren Bruder, Herzog Johann, stützen.

Die in Lochau anwesenden Räte und das Kanzleipersonal Kurfürst Friedrichs waren es dann auch, welche die nach dem Tod des Kurfürsten nötigen Maßnahmen ergriffen und die Beerdigungsfeierlichkeiten vorbereiteten. Auf der Basis eines Musterschreibens [zum Dokument] wurden am 7. Mai 1525 zahlreiche Todesmeldungen und Einladungen zum Begräbnis an Geistliche, Adlige und Stadträte in Kursachsen verschickt. An vorderster Stelle der Empfänger standen der Rektor Augustin Schurff, der Propst Justus Jonas und andere Mitglieder der Universität und des Kapitels des Allerheiligenstifts zu Wittenberg. Das entsprechende Ausschreiben wird hier präsentiert. Die kurfürstlichen Räte informierten darin über den Tod des Landesherrn und verwiesen zum Trost und Vorbild auf dessen christliches Ende. Dazu gehörte neben Beichte und Bekenntnis auch der Empfang des Abendmahls, das der Kurfürst laut Auskunft des Augenzeugen Spalatin nach evangelischem Ritus unter beiderlei Gestalt gemäß der Einsetzung Christi erhalten haben soll. Auf den schon lange gehegten Wunsch Friedrichs hin sollte das Begräbnis in der Allerheiligenstiftskirche in Wittenberg stattfinden.

Zu den Wittenberger Universitätslehrern zählten damals auch Martin Luther und Philipp Melanchthon, die umgehend durch Georg Spalatin nach ihrer Meinung zu den beim Begräbnis zu vollziehenden Zeremonien gefragt wurden [zum Dokument]. Die bevorstehenden zweitägigen Beerdigungsfeierlichkeiten wurden genau geplant, galt es doch, das erste evangelische Begräbnis für einen Fürsten in exemplarischer Weise in einer politisch brisanten Situation zu inszenieren. Melanchthon und Luther steuerten Reden und reformatorische Predigten bei, die schnell auch im Druck verbreitet wurden. Nicht persönlich an den Trauerfeierlichkeiten für seinen verstorbenen Bruder teilnehmen konnte indes der neue sächsische Kurfürst, Johann der Beständige, der sich aufgrund des Bauernkrieges nicht aus dem thüringischen Teil Kursachsens nach Wittenberg begeben wollte.

Am 10. Mai 1525 fand schließlich die feierliche Überführung des Sarges mit dem Leichnam Friedrichs von Lochau nach Wittenberg und am 11. Mai die Grablegung vor dem Altar im Großen Chor statt. Noch heutzutage sind Stücke der einstigen Memorialanlage für Friedrich den Weisen in der Schlosskirche Wittenberg zu besichtigen, wie die Grabplatte aus Messing mit dem kursächsischen Vollwappen und das bronzene Wandgrabmal mit einem lebensgroßen Bildnis Friedrichs. Am historischen Ort predigt im Rahmen des Gottesdienstes anlässlich des 500. Todestages Friedrichs des Weisen unser Projektleiter, Prof. Dr. Armin Kohnle, am 11. Mai 2025 in der Wittenberger Schlosskirche.

Transkription:

[fol. 17r] Unnser freuntlich dinst zuvor. Erwirdigen, wirdigen, achtbarn, hochgelartten unnd erbarn, besonndern, gutten freundt, auß cristlichem mitleyden unnd mit bekomertem gemuth wollen wir euch nit verhalten, das der durchleuchtigist, hochgeborn furst unnd herr, herr Friderich, weylannd hertzog zu Sachssen, des Heiligen Romischen Reichs ertzmarschalh unnd churfurst, lanndgraf in Doringen unnd marggraff zu Meyssen, unnser gnedigister lanndsfurst unnd herr, durch gottlichen willen den letzten tag seins lebens in diesem jamertalh beslossen haben, des seelen gott in ewigkeit mit allen glaubigen mit gnaden erbarme. Wir wollen euch auch daneben zu cristlichem trost nit bergen, das sein churfurstliche gnaden, in gott selig, zuvor mit cristlicher andacht unnd gutter vernufft gebeichtet unnd das hochwirdig sacrament nach Cristi, unnsers lieben herrn unnd seligmachers aussatzung unnd ordnung entpfangen unnd sich damit auch mit trostlicher ertzeigung bruderlicher lieb zu allen menschen auff erden mit cristlichen wortten bekennth haben, welchs euch unnd unns allen, als seiner churf. gnaden [fol. 17v] weylannd getreuen unndterthanen, ein hertzlicher unnd cristlicher trost unnd vorbild ist. Dieweyl dann auß seiner churf. gnaden willen vermargkt, sein begrebdnus in dem churfurstenthum zu Sachssen in der stat bey euch zu Wittenbergk zuhaben, wie es auch also mit gots hilff bescheen soll, demnach wollet euch darnach achten unnd der entpfahung unnd begrebnus des corpers auff negsten mitwoch zu der erden helffen bestatten. Daran thut ir unnserm gnedigisten herrn, dem churfursten, hertzog Johannsen zu Sachssen, zugefallen, unnd haben euch solchs nit verhalten wollen, dann euch freuntlich zu dienen sein wir willig. Datum Lochau, sontags Jubilate anno domini XVᶜ XXV.

Des churfursten zu Sachssen etc., unnsers gnedigisten herrn rethe yetz zur Lochau.

[fol. 18v] Den erwirdigen, wirdigen, achtbarn unnd hochgelartten rector, probst unnd anndern der universitet unnd capittel zu Wittenbergk, unnsern besonndern gutten freunden.

Kanzleivermerk:

[fol. 18v] Ahnzeig, dass hertzogk Friderich zu Sachsen, churfurst etc., mit todt abgangen.

Standort:

Universitätsarchiv Halle-Wittenberg, Rep. 1, Nr. 21, fol. 17rv+18v (Ausfertigung)

7) Zurück zu den Wurzeln – Reformation in Zwickau

Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar

Im Sommer 1521 wurde der bis dahin in Schneeberg als Prediger tätige evangelische Theologe Nikolaus Hausmann als Pfarrer an die Marienkirche in Zwickau berufen. In der damals größten Stadt des ernestinischen Kurfürstentums Sachsen begegneten Hausmann Widerstände. Diese kamen einerseits von altgläubiger Seite, insbesondere von Seiten der Zwickauer Franziskanermönche sowie von Statthalter und Räten des als Administrator für das Bistum Naumburg zuständigen Philipp von der Pfalz, der sich zumeist in seinem anderen Bistum Freising aufhielt. Andererseits musste sich Hausmann mit Anhängern und Anhängerinnen einer radikaleren Interpretation der Reformation auseinandersetzen, die infolge des vorherigen Wirkens von Johannes Egranus und Thomas Müntzer in der Stadt etwa in Gestalt der um den Tuchknappen Nikolaus Storch formierten sogenannten „Zwickauer Propheten“ auftraten. Hausmann standen somit die vielfältigen praktischen Konsequenzen, die sich aus der reformatorischen Theologie für die institutionellen, personellen und spirituellen kirchlichen Strukturen ergaben, deutlich vor Augen. Um gemeinsam mit dem ebenfalls der Reformation zugetanen Stadtrat den geordneten Übergang zu einer evangelisch geprägten Zwickauer Kirche zu gestalten, unterhielt Hausmann enge Kontakte sowohl zu Martin Luther als auch zum Hof Herzog Johanns von Sachsen, der seit der Mutschierung von 1513 den Landesteil regierte, in dem Zwickau lag.

In diesen Kontext gehört auch das vorliegende Schriftstück, welches offenbar Ende Februar oder Anfang März des Jahres 1524 entstand. Nikolaus Hausmann hatte dem Herzog mündlich einige Artikel vorgetragen und war aufgefordert worden, diese in ausführlicher schriftlicher Form auszuarbeiten. In dem umfangreichen Papier, das Hausmann daraufhin vorlegte, beschrieb er die aus seiner Sicht bestehenden kirchlichen Missstände und unterbreitete Vorschläge, wie diese in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und mit Zustimmung Herzog Johanns und Bischof Philipps überwunden werden könnten. Grundlegend waren für Hausmann dabei die Orientierung am biblischen Zeugnis und an der Praxis der Urgemeinde, von der er etwa die Forderung nach einem kommunitären Zusammenschluss der für die Gemeinde zuständigen Geistlichen sowie einer Aufwertung der Eucharistie, die zukünftig unter beiderlei Gestalt ausgeteilt werden sollte, ableitete.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen, die in Zwickau ab dem Palmsonntag, dem 20. März 1524, in die Tat umgesetzt wurden, scheinen sich als erfolgreich erwiesen zu haben: In einem erneuten Gutachten vom 2. Mai 1525 empfahl Hausmann Herzog Johann, mithilfe von Visitationen für eine weitere Verbreitung der Zwickauer Errungenschaften zu sorgen.

Transkription:

Die textkritische Edition des langen Schreibens Hausmanns mit einem Regest befindet sich in unserer „Digitalen Edition“ auf unserer Website (siehe unten den Link unter der Überschrift „Zum Dokument auf unserer Website“).

Standort:

Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv, Reg. N 38, fol. 1r–14r (Reinschrift)

Zum Dokument auf unserer Website:

6) Fluchthilfe aus dem „Babylonischen Gefängnis“

Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar

In der Nacht vom 21. auf den 22. Mai 1523 verließen fünf Nonnen das Zisterzienserinnenkloster Sitzenroda südlich von Torgau. Unterstützt wurden die zwischen 20 und 75 Jahre alten Frauen durch die Torgauer Bürger Wolf von Dommitzsch und Leonhard Koppe. Letzterer kann auch mit der Flucht von neun Frauen aus dem Zisterzienserinnenkloster Nimbschen in der Osternacht 1523 in Verbindung gebracht werden, unter denen sich auch die spätere Ehefrau Martin Luthers, Katharina von Bora, befand. Die Ereignisse zeigen, dass schon 1523 nicht länger nur Mönche ihre Klöster verließen, sondern auch Nonnen aus der Beschäftigung mit den ordenskritischen Lehren der Wittenberger Reformatoren lebensverändernde Konsequenzen zogen. Anders als Mönche waren die Ordensfrauen jedoch auf Förderer angewiesen, die ihnen nicht nur bei der Flucht aus dem Kloster halfen, sondern auch bereit waren, vorübergehend für ihr Auskommen zu sorgen. Schließlich blieb den Frauen nach ihrem Ordensaustritt ein weltlicher Beruf oder ein geistliches Amt verwehrt, langfristige Versorgung und gesellschaftliche Anerkennung erfuhren die ehemaligen Nonnen allein durch eine Heirat.

Das hier vorgestellte Schreiben vom 20. August 1523 reiht sich ein in umfangreiche Korrespondenzen zwischen Kurfürst Friedrich, Propst und Äbtissin zu Sitzenroda, dem Bischof von Meißen sowie den beiden Fluchthelfern. Dieser Austausch kam zustande, weil sich die geistlichen Instanzen um die Rückführung der Frauen in das Kloster und die Bestrafung der Fluchthelfer bemühten, wofür sie das Mitwirken des Kurfürsten erbaten. Friedrich versprach zwar, das Anliegen des Meißner Bischofs fördern zu wollen, beließ es aber bei der Einholung und Weiterleitung von Stellungnahmen der Fluchthelfer. Das Schreiben vom August ist die zweite Rechtfertigungsschrift, die Wolf von Dommitzsch und Leonhard Koppe in diesem Zusammenhang an Kurfürst Friedrich richteten. In dem ersten Schreiben, das vom 12. Juli 1523 datiert und in Band 3 der Edition im Volltext erscheinen wird, begründeten die Fluchthelfer ihr Vorgehen mit der schlechten Versorgung der Nonnen und mit dem Vorrang göttlicher Gebote gegenüber Ordensgelübden. In ihrem zweiten Schreiben gaben Dommitzsch und Koppe nochmals verstärkt ihrer reformatorischen Haltung Ausdruck. Sie teilten Kurfürst Friedrich mit, dass die Frauen aus dem unchristlichen Klosterleben erlöst wurden, welches sie als Babylonisches Gefängnis deuteten – ebenso wie Martin Luther bereits in seiner Adelsschrift auf die Klöster Bezug genommen hatte. Das Schreiben illustriert, wie sich reformationsfreundliche Laien Argumentationsfiguren der Wittenberger Theologen aneigneten und diesen entsprechend handelten. Die Männer waren überzeugt, dass sie den Flüchtigen mit ihrer Tat auf den rechten Weg gottgefälliger Lebensführung geholfen hatten, der die Ehe als eigentliche Bestimmung frommer Frauen vorsah. Einige ehemalige Nonnen hätten sogar bereits geheiratet.

Transkription:

[fol. 13r] Durchleuchtigster, hochgebornner furst, gnedigster her, e. churf. g. seint unnser unterthenig, gehorsam dinst alletzeit zuvoran. Gnedigster her, nachdem wir uff e. churf. g., desgleichn unnsers g. hern des bischoffs von Meissen und brobst zu Sytzenrode jungst schreyben, die armen junckfrauen, welche auß dem Babilonischen gefencknus des closters Sitzenrode durch vorhencknus gotts erloset, belangende, gnuglich, bestendig unnd warhafftig bericht gegeben, des vorhoffenns, nicht von noten, weytter dovon zu disputirn. Unnd wirt sich in warheit nicht annders, wie dan wir geschryben, befunden. Wir haben kein unrhumlich that, wie des bischoffs schreyben vormeldt, auch unnser lust unnd mutwillen hirinnen begunst, sunder unnsern negsten aus christlicher liebe, wie wir auß geboth gotts zuthun schuldig, rath und hulff ertzeigt. Wissen unns auch in unnotturfftige anderung vorigem schreyben nach nicht zugeben. Vorhoffen nochmals, wir haben nit unrecht unnd unchristlichs gehandelt. Gedencken, unns derwegen vom rechten bey ewangelischen liephabern gotlichs rechts [fol. 13v] unnd gebots nicht zuweysen lassen. Unnd als sein g. schreybet, dye junckfrauen solten ein unordentlich, nicht geistlich leben fhuren, welchs wider ire regel, profeß, gotliche vorletzung, keyserlichem mandat, christlicher ordnung, den rechten und guther vornunfft entgegen etc., wolten woll disem untzeitygem unnd unnotturfftigem geschrey mit guther vornunfft entgegen komen halten. Aber es sey nicht wirdig zuverantwortten, dann dye junckfrauen gedencken, nach christlicher ordnung in ehestanndt, den wir fur den wirdigsten orden schatzen, zutretten, wie derselben eins teyls gethan, dem teufflischen mussigk gehen, von dem bißher alle laster entstannden, wie am tage, des alle gestifft unnd closter voll sein, zuentflyhen und sich der arbeit gotlichem einsatz nach ehrlich nehren mugen. E. churf. g. nochmals unterteniglich bittende, uns fur unrecht in gnedigen schutz zunemen, domit wir bey vorigem und itzigem erbieten pleyben mogen. Das sein wir umb e. churf. g. unterteniglich in gehorsam zuverdinen [fol. 14r] alletzeit schuldig. Datum Torgau, dornstag nach Assumptionis Marie virginis anno domini XVc XXIII.

E. churf. g. unterteniger, gehorsame Wolff von Domatzsch und Leonhardt Kophe zu Torgau.

An hertzog Friderichen zu Sachssen, churfursten etc.

Kanzleivermerk:[fol. 14v] Domatzsch und Kopn antwort uf des bischofs zu Meissn nagste schrift.

Standort:

Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv, Reg. B 1035, fol. 13r–14v (Abschrift)

Zum Dokument auf unserer Website:

5) Der Feind des Klosters

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Dessau

Am 19. März 1523 kam Kurfürst Friedrich mit einem Verhaftungsgesuch seinen Pflichten als weltlicher Schutzherr eines Klosters nach. Er forderte die Amtleute und Gerichtshalter des Fürsten Wolfgang von Anhalt auf, Gregor Krüger, der sich Gerüchten zufolge in Köthen aufhielt, zu verhaften, falls die kurfürstlichen Beauftragten ihn dort aufspüren sollten. Krüger führte eine Fehde gegen den Abt Balthasar Koswick und das Zisterzienserkloster Dobrilugk in der Lausitz. Sein Fall beschäftigte die kurfürstliche Kanzlei bereits seit einigen Monaten: Krüger, der Schankwirt des Dorfes Lugau, nahm zwischen 1519 und 1522 als Soldat an der Hildesheimer Stiftsfehde teil. Seine Verwandten verkauften inzwischen ohne sein Wissen den Gasthof. Der Abt wies jedoch als zuständiger Richter Krügers Anspruch auf Schadensersatz ab. Daraufhin erklärte ihm der ehemalige Wirt die Fehde und schädigte das Kloster durch mehrere Pferdediebstähle und Brandstiftungen. Nachdem der Abt den Kurfürsten als Schutzherrn des Klosters um Hilfe gebeten hatte, erreichten dessen Räte am 23. Dezember 1522 einen Vergleich zwischen den Streitparteien. Krüger sollte die Fehde abstellen, die Pferde zurückgeben und im Gegenzug seinen Gasthof zurückerhalten.

Das hier vorgestellte Schreiben Kurfürst Friedrichs vom März 1523 an die anhaltinischen Amtleute und Gerichtshalter zeigt jedoch, dass der Streit dadurch nicht beigelegt wurde. Krüger äußerte 1523 in einem Schreiben an den Kurfürsten erneut Drohungen gegen das Kloster. Nicht nur der Ewige Landfrieden von 1495, der Fehden im Reich kriminalisierte, verpflichtete Friedrich den Weisen zum Handeln. Teil der landesherrlichen Kirchenpolitik war auch die Schutzfunktion gegenüber den Klöstern. Seit dem 15. Jahrhundert begegnet in den Quellen dafür häufiger der Begriff „Schirm“. Diese Funktion konnte sehr unterschiedlich wahrgenommen werden – vor Gericht, mit finanzieller Unterstützung oder militärischem Einsatz. Die Klöster wandten sich entsprechend mit ihren Anliegen zumeist in weltlichen Fällen an Kurfürst Friedrich und seinen Bruder Herzog Johann. Verhaftungsgesuche an benachbarte Fürsten oder Vollmachten, die auswärtigen Amtsträgern die Festnahme eines Gesuchten auf kurfürstlichem Gebiet erlaubten, waren ein übliches Mittel, um dieser Schutzfunktion in der Praxis nachzukommen. Bei Krüger wurde das durch sein großes Netzwerk von Fehdehelfern und Unterstützern erschwert. Erst Ende 1527 wurde er in Halberstadt nach weiteren Angriffen auf das Kloster verhaftet. Zwar gab es Anfang 1528 unter Beteiligung von Vertretern Kurfürst Johanns, Herzog Georgs von Sachsen und Erzbischof Albrechts von Magdeburg sowie des Klosters Dobrilugk Verhandlungen gegen ihn, doch ein Urteil ist nicht überliefert. Im November 1528 erhielt Krüger von den Räten Kurfürst Johanns in Torgau erneut Gelegenheit zur rechtlichen Klärung seiner Ansprüche. Er lehnte jedoch Teile des Schiedsspruchs ab.

Transkription:

[fol. 27r] Von gots gnaden Friderich, hertzog zu Sachssen unnd churfurst etc.

Unnsern grus zuvor. Lieben besondern, wir geben euch zuerkennen, das hievor einer, Greger Kruger genant, von wegen etlicher angemasten fordrung unnd zuspruch des erwirdigen hern Balthazars, abts zum Dobrilug, und desselben closters feynd worden unnd inen daruber mit etlichem raub angegriffen hat. Unnd wiewol wir hernach uff ir beydertails bewilligen unnd zusagen ein mechtige weysung, wes sich jeder tail gegen dem andern halten sol, thun lassen, die sie auch beyderseits zuhalten unnd derselben unwegerlich zugeleben zugesagt unnd gelobt haben, hat sich doch gedachter Kruger gegen unns in schrifften unnd sonst lasßen horen, die sachen eynem andern zuverkauffen. Darauß zuvermuten, das er, unangesehen der mechtigen hingestalten unndt angenomen weysung, auch seiner gethanen gelubd unnd zusag, ausfellig werden wil. Wan wir dan bericht, das sich Greger Kruger je zu zeiten in unnsers lieben ohemen, furst Wolffen zu Anhalt, herschafften unnd gebiet unnd sonderlich zu Kotten enthalten soll, so begern wir genediglich, wan vorgeschriebener Greger Kruger in gemelts unnßers ohemen herschafft unnd gebieten zu Kotten durch die [fol. 27v] jhenen, so von unns bevelh haben, antroffen und betretten wirdet, ir wollet denselben also ein unnd annhemen unnd in verwarung enthalten lassen, biß er genugsamlich verburge unnd zusage, sich an gleich unnd recht gegen obberurttem abt unnd seinem closter begenugen zulassen unnd dawieder nit zuhandeln noch furzunemen oder andern von seint wegen zuthun gestatten. Daran thut ir unns zugefallen, mit gnaden gegen euch zuerkennen. Datum uff unnßerm schloß Colditz, dornstag nach Letare anno domini XVc XXIII.

[fol. 28v] Unnsern lieben besondern, unnsers lieben oheyms, furst Wolffen zu Anhalt etc., ambtleuten unnd gerichtsheldtern zu Kotten.

Kanzleivermerk:[fol. 28v] Greger Krugern betreff.

Standort:

Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Dessau, Z 6, Nr. 1403, fol. 27r–28v (Ausfertigung)

Zum Dokument auf unserer Website:

Kf. Friedrich an Amtleute und Gerichtshalter Fs. Wolfgangs von Anhalt

4) Traumhochzeit geplatzt!

Landesarchiv Thüringen - Hauptstaatsarchiv Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv

Der seit 1486 regierende sächsische Kurfürst Friedrich III. agierte auf Reichsebene und im europäischen Kontext sehr selbstbewusst und politisch engagiert. Dies entsprach nicht nur der wirtschaftlich-finanziellen Stärke seines in Mitteldeutschland gelegenen Herrschaftsgebietes und seiner unter den Reichsfürsten hervorgehobenen Stellung als einer der sieben Königswähler. Sein Selbstbewusstsein beruhte in erheblichem Maße auf seiner familiären Herkunft mit Verknüpfungen zu verschiedenen europäischen Herrscherdynastien, wie den Habsburgern und Piasten, die Kaiser und Könige stellten. Nach über drei Jahrzehnten Regierungszeit war Friedrich allerdings selbst immer noch unverheiratet. Seine illegitimen Söhne kamen für die Herrschaftsnachfolge nicht in Frage. Als künftigen Nachfolger baute Friedrich daher zusammen mit seinem ohnehin seit 1486 mitregierenden Bruder Herzog Johann von Sachsen dessen Sohn aus erster Ehe, Johann Friedrich, auf. Dieser sollte, dem dynastischen Selbstverständnis der Wettiner entsprechend, auch standesgemäß verheiratet werden, so dass ihm künftig die europäische Bühne offenstehen würde. Der Tod des Kaisers Maximilian 1519 aus dem Hause Habsburg und die anstehende Wahl eines neuen Reichsoberhauptes eröffnete die Chance einer strategisch-politisch motivierten Heiratsvermittlung. Verhandelt wurde die Heirat zwischen dem damals 16-jährigen Johann Friedrich und der 12-jährigen Katharina, einer Schwester des spanischen Königs Karl, der sich als Enkel Maximilians um die römisch-deutsche Königskrone bewarb und aktiv die Unterstützung des sächsischen Kurfürsten suchte. Das Heiratsprojekt verlief zunächst erfolgreich – entsprechende Eheverträge wurden 1519/20 aufgesetzt und unterschrieben. Allerdings standen die Hochzeitsfeierlichkeiten und der Beischlaf noch aus, so dass die Ehe auch Anfang des Jahres 1524 noch nicht vollzogen worden war.

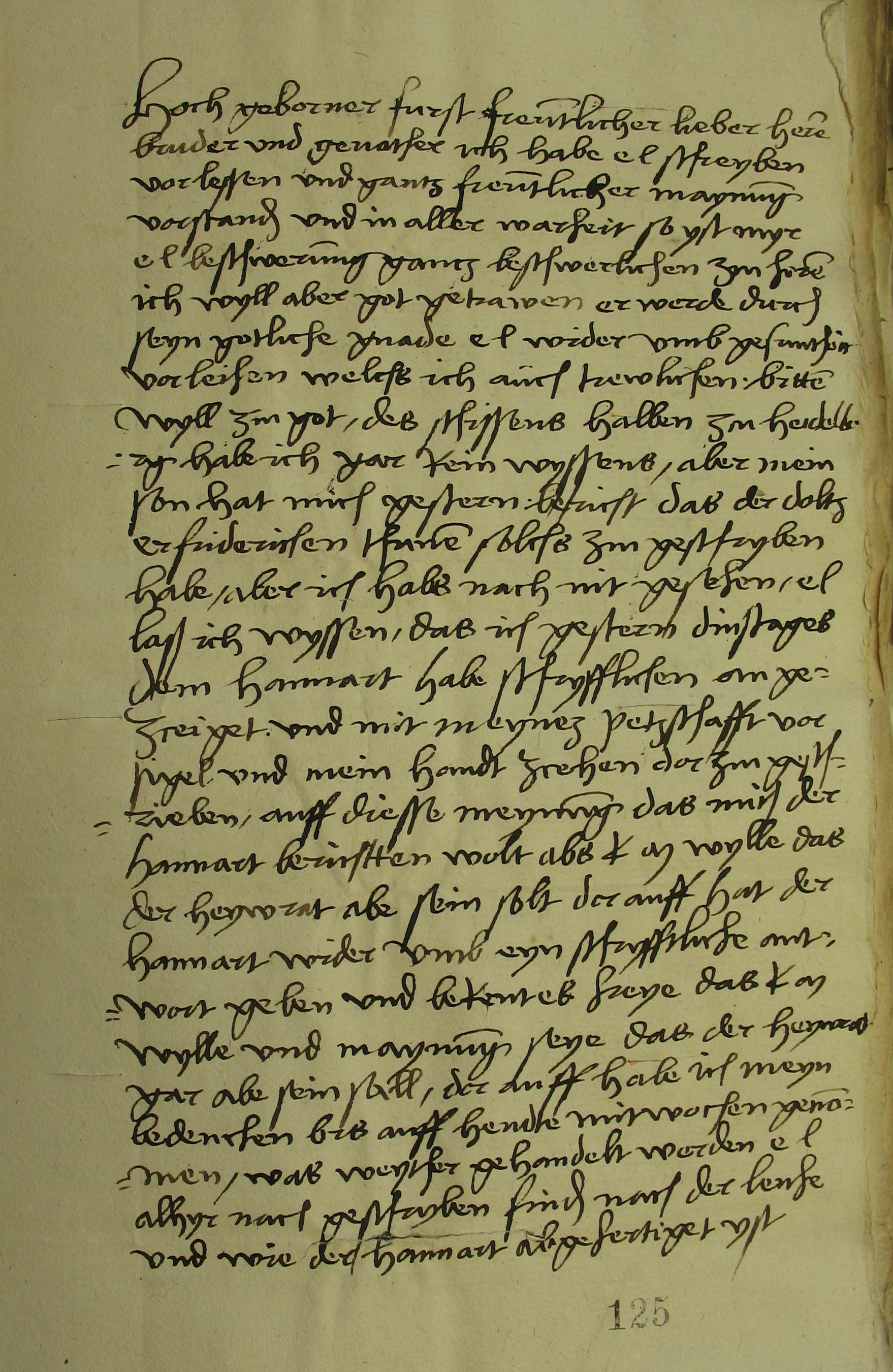

Einige Neufunde, die in Band 3 der Edition geboten werden, berühren das Thema dieses Heiratsprojektes und bieten Erkenntnisgewinne hinsichtlich der Fragen, ob die Wettiner Anfang 1524 noch auf den Vollzug der Ehe hofften, wann und wie sie von der habsburgischen Absage erfuhren und wie sie darauf reagierten. Die Inhalte der Schreiben, von denen eines im Folgenden präsentiert wird, betrafen nicht zuletzt die Kontakte und das Verhältnis zwischen den regierenden Landesherren Kursachsens und dem Kaiser sowie die neue Lehre Martin Luthers, die als Grund der kaiserlichen Entscheidung, die Hochzeit abzusagen, angeführt wurde. Wie bereits 1519 liefen auch 1524 die direkten Verhandlungen über Herzog Johann von Sachsen. Friedrich zeigte aber aktives Interesse an den Vorgängen und stand dem Bruder mit Rat und Tat zur Seite. Von dem mit Spannung lange erwarteten persönlichen Gespräch in der Angelegenheit mit dem kaiserlichen Gesandten Johann Hannart berichtete Herzog Johann seinem Bruder in dem eigenhändig niedergeschriebenen und persönlich an Friedrich adressierten Schreiben vom 21. Juli 1524. Es ist als Ausfertigung überliefert worden und stellt ein typisches Beispiel der engen Korrespondenz zwischen den beiden Brüdern dar, in denen ganz verschiedene Inhalte berührt und übermittelt wurden. Der fortlaufende Text wurde in Absätze unterteilt, um die verschiedenen Themen und Gedankengänge deutlich voneinander zu trennen.

Transkription:

[fol. 125r] Hoch geborner furst, freuntlicher lieber herre bruder und gevather. Ich habe e. l. schreyben vorlessen und gantz freuntlicher maynung vorstanden und in aller warheit so yst myr e. l. beschwerunng gancz beschwerlichen zcu horen, ich wyll aber got getrauen, er werde durch seyn gotliche gnade e. l. wider umb gesuntheit vorleihen, welchs ich auch treulichen bitten wyll zcu got.

Des schissens halben zcu Heidelberg habe ich gar kein wyssens, aber mein son [= Johann Friedrich] hat mich gestern bericht, das der Doltz er Friderichen Thunen solchs zcu geschryben habe, aber ich habs nach nit gesehen.

E. l. lass ich wyssen, das ich gestern dinstages dem Hannart habe schryfflichen an gezceiget und mit meynez petzschafft vor sigel und mein handt zcehen dor zcu geschrieben auff diesse meynung, das mich der Hannart berichtten wolt, abs k. M. [= Kaiser Karl V.] wylle, das der heywrat abe sein solt. Dor auff hat der Hannart wider umb eyn schryfftliche antwort geben und bekent es freye, das k. Mt. wylle und maynung seye, das der heywrat gar abe sein soll, dor auff habe ich meyn bedencken bis auff heudte mitwochen genommen, was weyther gehandelt, werden e. l. alhyr nach geschryben finden, nach der lenhe und wie der Hannart abgefertiget yst.

[fol. 125v] Heudt dato yst der Hannart bey myr und meynez son gewest und hatt under anderem vill beschwerunng vor gewant, wo er diesse meyne antwort solt k. M. vorwenden, als e. l. alles alhyr bey finden werden nach der lenhe. Und yn sunderheit hat er vor gewant, das sein treues bedencken where, man woldt solche handelunng yn ke. Mt. gewissen nit schyben, sunder als vor mich solchs wolt lassen ab seyn, aber ich habes bey erster gegeben antwort bleyben lassen.

Under anderm hat er angeczeiget, das er wolt myr vortraulichen anczeigen, er sege, das vil neuher lere yn e. l. und meynez furstenthum auff keme, das yn wundert, das e. l. und ich solchs leiden mocht und dor nichtz zcu tetten, welchs auch k. M. wyssens hette, und er wolt myr nitzs bergen, das das doch die yrunng einfuren worde, das k. Mt. meynez son der halben die swester doch nit geben worde. E. l. schicke ich alle handelunng nach der lenhe, der ab wyrdt e. l. woll vormercken den geneidigen wyllen, den k. Mt. und sein volck zcu e. l. und [fol. 126r] meynem son unnd myr treget. Der Hannart yst auch spitzigk genuck mit worthen alhyr gewest, aber auff meyne geben schryffliche antwort hat er auff die letztte gesaget, er wolles k. Mt. zcu schicken, vorderlich durch ein post, ader selbest brynhen unnd das beste dorczue reden, und er wolle morgen freytags sich erheben und den nechsten nach Franckfordt reisen und nach dem Niderlant zcihen.

Keigen e. l. bedancke ich mich gancz freuntlichen der neuhe zceitung und das gotlopt noch zcu Norbergk so wol stehet mit dem wort gottes, got sey gelobet und gebeneideyet yn ewigkeit, wyll auch solchs freuntlichen umb e. l. vordienen.

E. l. gebe ich auch zcu erkennen, das Ott von Ebeleben sere schwach yst, got wolle ym genade vorleyhen zcu seyner selen seligkeyt.

E. l. und meyne rethe haben sich heutte keigen myr horen lassen, sye wollen myr undertheyniger maynung yr bedencken an zceigen, der neuhe lere halben. Was aber seyn wyll, weis ich nicht, ich wyll sye horen und e. l. dorynnen nichts vorhalten, dan die leutte furchtten sich, es falle der hymel auff sie.

Ich hette e. l. auch gern ehre geschryben von Halberstat aus, so byn gantzer tage sieben do gelegen und [fol. 126v] an eynem sontag eynkomen und an dem andern sontag wider weyt gerichtten, der halben yst es vorblyben, das ich e. l. nit ehre geschryben habe, und yst meyn freuntliche bit an e. l., e.l. wollen mich des entschuldiget haben und keynner anderen ursachen schuldt geben, dan wie oben angeczeiget.

Das e. l. nach Jacobi wyder keigen der Lochau wollen, hore ich gancz gern, ich hoffe auch, e. l. die werden auch guthe hyrs fhahen.

Des bergkwerck zcu Salveldt betreffent, habe ich lenhest bevollen, solchs e. l. anczcu zceiget, aber e. l. keynnen das wesen zcu hoffe dem wyll ichs i schuldt geben, aber meyns achttens so vorsehe ich mich gentzlichen, der czanler wyrdt e. l. bayde articel, den merseborgischen handeln und das perckwergk zcu Salvelt belanhent, vorderlichen zcu schicken, welchs ich ym zcu thuen bevollen habe, e. l. freuntlichen zcu dienen byn ich geneit.

Datum eylentz am dornstag nach Alexy anno domini XVc und ym XXIIII jhare

Hans herczog zcu Sachssen

[fol. 127v] [Dem hochg]ebornen fursten, hern [Friderichen], hertzogen tzu Sachssen [...] etc. lantgraven [in Duringen] und marggraven [zu Meyssen, unns]erm lieben [brudern unnd ge]fattern.

[Zu seiner] lieb eigen hant.

Kanzleivermerk:

[fol. 127v] [15]24. Berichtet, was s. fg. mit dem Hanart sich des heirats halben grundliches bescheids zu erholen schrifftlich und mundlich zu handeln gehabt, und das sich der heirat der religion halben zerstosen sein etc. Item das s. fg. rethe ir bedencken anzceigen wollen, der neuen lehr halben. Item des tags halben zu Halberstadt. Item der merseburgischen sache und des bergwercks zu Salfelt halben.

Standort:

Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv, Reg. D 62 IV, fol. 125r–127v (Ausfertigung, eigenhändig, zu eigenen Händen)

Zum Dokument auf unserer Website:

3) Doktor Lauter

Landesarchiv Thüringen - Hauptstaatsarchiv Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv

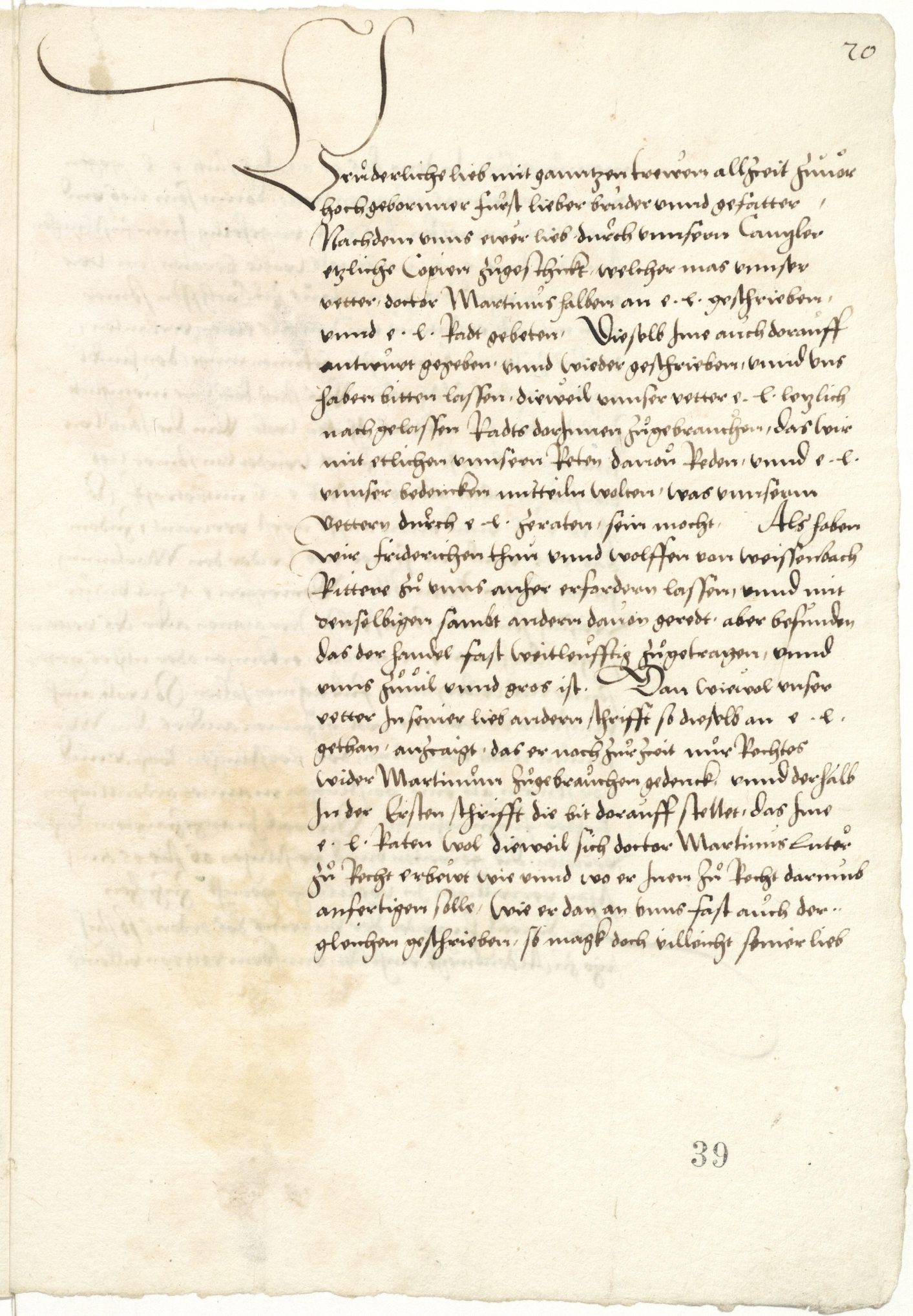

Am 20. Februar 1523 schrieb Herzog Johann einen Brief an seinen Bruder Kurfürst Friedrich. Darin teilte er seine Überlegungen dazu mit, was sie beide ihrem albertinischen Vetter Herzog Georg von Sachsen antworten sollten, der um Unterstützung gegen Martin Luther bat. Dieser hatte den Albertiner zuvor in seinem Missive an Hartmut von Kronberg vom Frühjahr 1522 unter anderem als „Wasserblase“ beschimpft und den Vorwurf erhoben, Georg habe sich vom Evangelium abgewendet (vgl. 17. Januar 1523, Hz. Georg von Sachsen an Kf. Friedrich). Zweimal bezeichnete Herzog Johann den Reformator in seinem Schreiben als „Doctor Lauter“ [Hervorhebung im Quellentext unten durch den Bearbeiter]. Diese Namensform ist in dem von Johanns Kanzler Gregor Brück aufgesetzten Konzept noch nicht enthalten, sondern findet sich erst in der durch den Herzog eigenhändig unterzeichneten Kanzleiausfertigung. Was auf den ersten Blick als eine Schreibvariante erscheint, könnte durchaus auch Ausdruck der Sympathie für Luther sein. Bereits aus dem Jahr 1519 gibt es erste Belege, dass Unterstützer der Lehre Luthers – unter anderem auch der genannte Hartmut von Kronberg – den Namen des Reformators etymologisch vom Adjektiv „lauter“, im Sinne von rein, klar oder tadellos, herleiteten.

1523 erschien zudem in Augsburg die Flugschrift „Von dem weit erschollenen Namen Luther, was er bedeutet und wie er wird mißbraucht“ des Haug Marschalk (VD16 M 1107), die sich ebenfalls mit dieser Etymologie befasste und bald darauf in Erfurt nachgedruckt wurde, so dass sie sicherlich auch am Hof Johanns in Weimar bekannt war.

Transkription:

[fol. 39r] Bruderliche lieb mit ganntzen treuen allzceit zuvor. Hochgebornner furst, lieber bruder unnd gefatter, nachdem unns euer lieb durch unnsern cantzler etzliche copien zugeschickt, welcher mas unnser vetter doctor Martinus halben an e. l. geschrieben unnd e. l. radt gebeten, dieselb ime auch dorauff antwurt gegeben unnd wieder geschrieben unnd uns haben bitten lassen, dieweil unnser vetter e. l. letzlich nachgelassen, radts darinnen zugebrauchen, das wir mit etlichen unnsern reten davon reden unnd e. l. unnser bedencken mitteiln wolten, was unnserm vettern durch e. l. zeraten sein mocht. Als haben wir Friderichen Thun unnd Wolffen von Weissenbach, rittere, zu unns anher erfordern lassen unnd mit denselbigen sambt andern davon geredt, aber befunden, das der handel fast weitleufftig zugetragen unnd unns zuvil unnd gros ist. Dan wiewol unser vetter in seiner lieb andern schrifft, so dieselb an e. l. gethan, anzcaigt, das er noch zur zceit nur rechtes wider Martinum zugebrauchen gedenck unnd derhalb in der ersten schrifft die bit dorauff stellet, das ime e. l. raten wol, dieweil sich doctor Martinus Luter zu recht erbeut, wie unnd wo er inen zu recht darumb anfertigen solle, wie er dan an unns fast auch dergleichen geschrieben, so magk doch villeicht seiner lieb [fol. 39v] meynung sein, in dem das er bit, das sich e. l. gegen dem doctor dermas bezcaigen wolle, damit sein lieb und meniglich ermessen, das e. l. ungefellig, inen zuschmehen, auch das ime e. l. nochmals wolle beraten sein, wie er vor sich unnd das gantze haus zu Sachssen seiner eren noturfft erstatung von ime als einem verbanten, der sich zu Wittenberg enthelt, bekomen muge, den handel auff euer lieb zuschieben, das sich doch, wie meniglich zu bedencken hat, nit wol schicken wolt. Dan die sach, wie ime dan e. l. offt angezcaigt, wirdet von seiner lieb darfur geachtet, als ob dieselb e. l. mitbetreff, so ist er e. l. unnd unns auffs negst verwant, zudem das e. l. unnd wir seiner lieb wider den Martinum in der sachen raten sollen. Derwegen e. l. nit unverweislich sein wolt, so dieselb in irer aignen ader des vettern sachen darinnen e. l. geraten, erkennen oder ichtes gegen seiner lieb widerparten furnehmen solten, so wolt auch unnserm vettern nit wol gezcimen anders dem Martinum nach vermugen der bebstlichen recht unnd vor seinem als eins geistlichen mannes ordentlichem richter furzunehmen, dieweil in angezcaigtem rechten verboten, die geweiten unnd geistlichen, ob sie es auch schon verwilligen, in weltliche gericht zuzcihen. Aber dieweil hinwider der vicarius des ordens, so sich itzo zu Aldenburgk entheldet, unnserm vettern villeicht [fol. 40r] auch nit leiderlich, unnd dan dem doctor beschwerlich unnd unsicher sein wolt, vor dem ordinario als dem bischoff von Brandenburgk zugesteen, so konnen wir nit bedencken, was wol zethun sein wolt, allein ob diß furzuschlagen wer, dieweil unnser vetter in seinem schreyben unter anderm angezcaigt, das sich doctor Luter zu recht erboten unnd das sein lieb rechtens gegen ime zugebrauchen gedecht, das es e. l. darfur achten, es solt nit ungut auch der sachen noturfft sein nach aller irer gelegenhait, dieweil dieselb so beschwerlich ere, seell unnd gut gerurt belangendt, das die durch erliche, tapffere unnd der dinge, zuvorderst was die seel anginge, verstendige leut gehort wurde unnd das etwo ein unverdechtiger graff ader zcwen sambt andern unverdechtigen vom adel auch etzlichen gelerten durch sein lieb unnd doctor Lautern, dieweil er sich zu recht erboten, angezcaigt und namhafftig wurden, die uff einen benanten tagk an ein gelegen ort zusamen komen unnd das alsdan sein lieb derselbigen beschwerung, darumb sie den doctor anzufertigen bedacht, furtrugen und widerumb des Lauters antwurt anhoren liese, was ine zu dem schreiben verursacht, ader wie ers gemeint, ob villeicht die nidergesatzten doraus wege und mittel schepffen wurden, dardurch die sach zu seiner lieb [fol. 40v] gelimpff zuvortragen unnd zurichten. Ob aber solchs nit sein wolt, das dieselbigen weysung dornach darinnen theten etc. Dan dieweil unnser vetter die sach so hoch anzceugt unnd villeicht unfreuntlich vermercken wolt, so ime geraten wurde, die sach auff andere wege komen zulassen, so konnen wir warlich nit bedencken, wie sein lieb derselben beschwerde wider den doctor statlicher mocht vertragen lassen unnd dieselben gehort werden, dan obangezcaigter gestalt, dieweil er sonder zcweifel die universitet zu Witenberg verdechtig heldet, seine lieb hette dan fur den armen man fur dem regiment oder camergericht furzunehmen. Darumb wolle e. l. den besten radt bey ir selbst finden, als sie dan got lob wol zethun wissen unnd solchs unnsernthalb in bedacht, wie der handel so seltzam, nit unfreuntlich vermercken, unns auch iren rat mitteiln, was wir unserm vettern auff das ansuchen, so lauts beygelegter copien bey unns gescheen, auch zu antwurt geben solten, auff das wir myt e. l. von gedachtem unnserm vettern einhelliger antwurt vermerckt werden. Das wollen wir umb e. l. alzceit bruderlich unnd freuntlich widerumb verdinen. Datum zu Weymar am freytag nach Esto michi anno domini XVc XXIII

Johans

[fol. 38r] A. d. 23.

Dem hochgebornnen fursten, herrn Friderichen, hertzogen zu Sachssen, des heyligen romischen reichs ertzmarschalck, churfursten, lantgraven in Duringen unnd marggraven zu Meyssen, unnserm lieben brudern unnd gefattern.

Zu seiner lieb aigen handen.

Kanzleivermerk:

[fol. 38r] Hertzog Johansen bedencken, wie hertzog Jorg sol geraten werden.

Standort:

Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv, Reg. N 33, fol. 38r–40v (Ausfertigung, zu eigenen Händen)

Zum Dokument auf unserer Website:

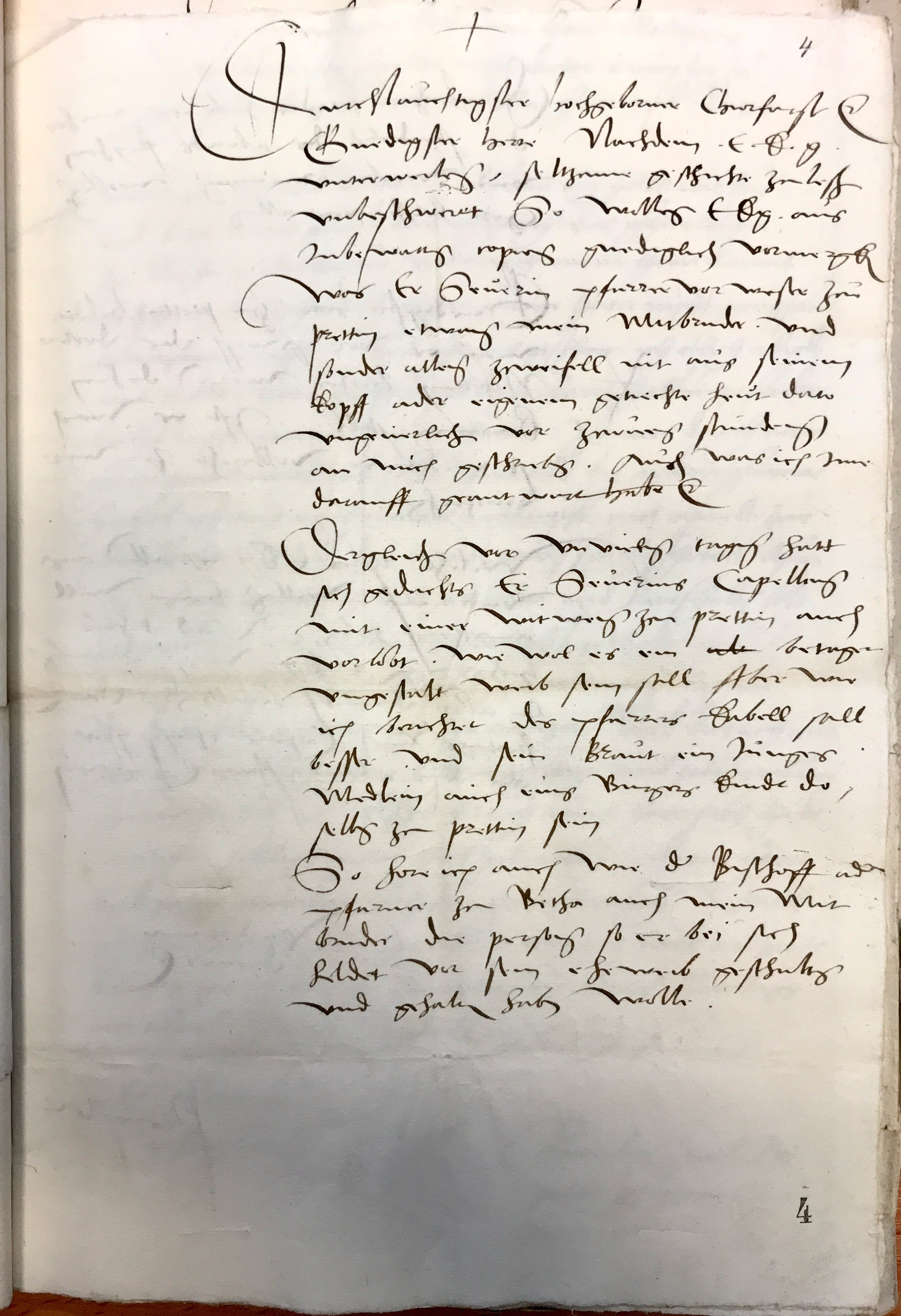

2) Klosteraustritte und Heiraten

Landesarchiv Thüringen - Hauptstaatsarchiv Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv

In seinen Schriften hatte sich der Wittenberger Theologe Martin Luther kritisch mit der Gültigkeit der Ordensgelübde sowie dem Zölibatszwang der Geistlichen auseinandergesetzt. In der Folge war es auch im Kurfürstentum Sachsen seit 1521 zu den ersten Eheschließungen von Priestern und Klosteraustritten von Mönchen gekommen, gegen welche die Landesherrschaft allerdings nicht vorging und die sich darum bald häuften. Wie das hier vorgestellte Schreiben Wolfgang Reißenbuschs, des Präzeptors des Antoniterklosters Lichtenberg, an Kurfürst Friedrich vom 27. Mai 1524 zeigt, hatten die Gedanken Luthers auch Einzug in die Lichtenberger Niederlassung der Antoniter gehalten und sorgten innerhalb des Konvents für Unruhe. Wie Reißenbusch in seinem Schreiben ausführt, waren mehrere Brüder im Begriff aus dem Kloster auszutreten und eine Ehe einzugehen, worüber sie ihren Präzeptor informiert hatten. Die Mitteilung an den Kurfürsten bietet einen seltenen Einblick in die Innenperspektive eines von den reformatorischen Veränderungen erfassten Ordenshauses im ernestinischen Sachsen.

Der Aussteller Wolfgang Reißenbusch stand der neuen Lehre zwar aufgeschlossen gegenüber und pflegte auch persönlich Umgang mit Luther, sah die Entwicklungen in seinem eigenen Ordenshaus aber durchaus kritisch. Der gegenüber dem Landesherrn geäußerte Unmut über den ausgetretenen Bruder Severin Schultz macht deutlich, dass Reißenbusch dessen Vorgehen missbilligte und für überstürzt hielt. Reißenbusch störte sich an der Missachtung seiner Autorität, die er für den Erhalt der Ordnung innerhalb der ihm unterstehenden Gemeinschaft für notwendig erachtete. Wie weitere Schreiben aus dem Umfeld der Lichtenberger Antoniterpräzeptorei, die in Band 3 der Edition erscheinen werden, zeigen, hatte der Präzeptor große Mühe, die Brüder in den Häusern in Lichtenberg und Eicha zusammenzuhalten sowie die noch verbliebenen Ordensmänner angemessen zu versorgen. Die Zukunft der Antoniterpräzeptorei war ungewiss, was Reißenbusch große Sorgen bereitete, wie die regelmäßigen Mitteilungen an den Kurfürsten verdeutlichen. Die Angelegenheit zeigt auch, dass die Auseinandersetzung mit Luthers Ordenskritik gerade für Personen wie den Präzeptor nicht allein zwischen einer persönlichen Befürwortung oder Ablehnung verlief, sondern komplexere Implikationen barg, die auch das Auseinanderbrechen hergebrachter Ordnungs- und Lebenszusammenhänge und damit das Schicksal zahlreicher weiterer Personen betrafen. Dass Wolfgang Reißenbusch gerade Kurfürst Friedrich detailliert über die Vorgänge in seinem Umfeld unterrichtete, ist zugleich ein Hinweis darauf, welche Bedeutung der Geistliche der weltlichen Obrigkeit für die künftigen Geschicke seines Ordenshauses zumaß.

Transkription:

[fol. 4r] Durchlauchtigster hochgeborner churfurst etc. Gnedigster herre, nachdem e. k. g. unterweilen seltzame geschichte zculeßen unbeschweret, so wollen e. k. g. aus inbewarten copien gnediglich vormergken, was er Severin, pfarrer vorweser zcu Prettin, etwan mein mitbruder, und sonder allen zcweifell nit aus seinem kopff ader eigenem getrechte, heut dato ungeverlichen vor zcwuen stunden an mich geschrieben, auch was ich ime darauff geantwurt habe etc.

Dergleichen vor unvielen tagen hatt sich gedachter er Severins capellan mit einer witwen zcu Prettin auch vorlobt, wie wol es ein betaget, ungestalt weib sein soll, aber wie ich berichtet, des pfarrers kabell soll besser und sein braut ein junges medlein, auch eins burgers kinde doselben zcu Prettin sein.

So hore ich auch, wie der bischoff ader pfarner zcu Betha, auch mein mitbruder, die person, so er bei sich heldet, vor sein eheweib geschulten und gehalten haben wolle. [fol. 4v] Dergleichen bruder habe ich meher, die sonderlich des abends freyhen und weiber nemen wollen. Gott helffe uns allen. Gnedigster herre, zcu Prettin heldet man es vor gewiss, das doctor Martinus Luther morgen dohin kommen soll. Ist es warh, so wirdet er villeicht zcu mir eintziehen.

Welchs alles e. k. g. ich allein aus undertenigem willen hiemit will angetzeigt haben. Und thue hochgemelten e. k. g. mich darneben in aller demuth bevelhen. Datum freitags nach Corporis Christi spat gegen dem abend anno etc. XXIIII.

E. k. g.

underteniger diener etc.

preceptor

[fol. 6v] 1524. [Dem dur]chlauchtigsten hochgebornen [fursten un]d hern, hern Friderichen, [hertzogen zu] Sachssen, des hai[ligen romi]schen reichs ertz[marschalk] und churfursten etc., [landgraffen] in Duringen [und m]arggraffen zu Meissen, [mein]em gnten. herrn. [Seiner] churf. g. zuhannden.

Kanzleivermerk:

[fol. 6v]Preceptor, was er Severin an in geschribn und was er im zu antwurt geben. Doctor Martinus sol morgen gein Prettin komen.

Standort:

Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv, Reg. Kk 783, fol. 4rv+6v (Ausfertigung, zu eigenen Händen)

Zum Dokument auf unserer Website:

Präzeptor [Wolfgang Reißenbusch] des Antoniterklosters Lichtenberg an Kf. Friedrich

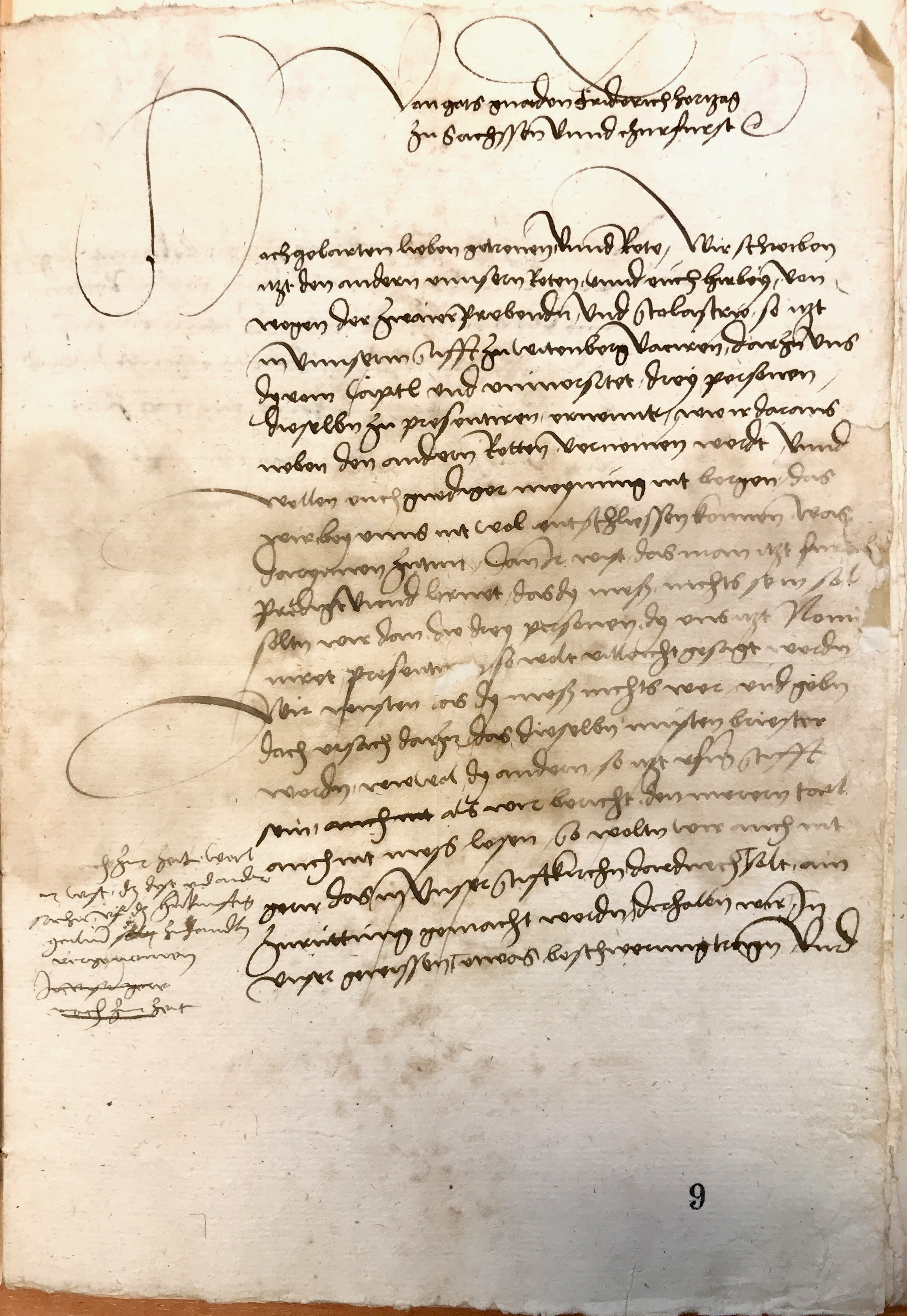

1) Unruhe im Allerheiligenstift

Landesarchiv Thüringen - Hauptstaatsarchiv Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv

Im März 1523 brachte eine Aufforderung Martin Luthers neue Unruhe in das durch den reformatorischen Umbruch ohnehin schon erschütterte Wittenberger Allerheiligenstift. Luther ermahnte die Stiftsherren, einen gemeinsamen Beschluss zur Abschaffung der Messen zu fassen. Ihm schloss sich der Propst des Stiftes Justus Jonas an, welcher die Forderungen Luthers dem Kapitel vortrug und in einer Predigt die liturgischen Gesänge, Seelämter und andere Stiftungen verdammte. Bereits in den Jahren 1521 und 1522 war es in Wittenberg zu heftigen Diskussionen über das Messehalten nach römischem Gebrauch und zu Änderungen der Messe bei den Augustinereremiten und in der Stadtpfarrkirche gekommen. Alle diese Diskussionen und Auseinandersetzungen gingen an Kurfürst Friedrich nicht spurlos vorüber, wie sich in dem hier vorgestellten Schreiben des Kurfürsten an Hieronymus Schurff und Johann Schwertfeger vom 29. Juni 1523 zeigt. Anlass des Schreibens war die Neubesetzung von drei im Laufe des Jahres freigewordenen Präbenden mit neuen Stiftsherren.

Transkription:

[fol. 9r] Von gots gnaden Friderich, hertzog zu Sachssen unnd churfurst etc.

Hochgelarten lieben getreuen unnd rete, wir schreiben itzt den andern unnsern reten unnd euch hirbey von wegen der zwaier prebendn und scolastrie, so itzt in unnserm stifft zu Witenberg vaciren, darzu uns dy vom capitl und universitet drey personen, dieselbn zu presentiren, ernennt, wie ir daraus neben den andern retten vernemen werdt. Unnd wellen euch gnediger meynung nit bergen, das wir bey unns nit wol entschliessen konnen, was darynnen zutun, dan ir wist, das man itzt fur[derlich] predigt unnd lernet, das dy meß nichts sein sol. Soltn wir dan die drey personen, dy uns itzt nominiret, presenti[ren], so wolt villeicht gesagt werdn, wir wusten, das dy meß nichts wer und gebn doch ursach darzu, das dieselbn musten briester werdn, wiewol dy andern, so itzt ufm stifft sein, als wir bericht, den merern tail auch nit mess lesen. So woltn wir auch nit gern, das in unser stiftkirchn dardurch [no]ch zur zeit, weil ir wist, das diese und andere sachn uf das zukunftig concilium zuhandln vorgenomen solt, ain zuruttung gemacht werdn. Derhalbn wir in unser gewissen etwas beschwerung tragn. Und [fol. 9v] weil euch dy ernantn drey personen bekannt, ir auch sonder zweivel bey der wal gewest, begern wir, ir wollet mit den andern unsrn retten, auch fur euch selbs, mit vleis bewegn, was euers vermeinens in dem gut zutun sey, dan wir habn dem capitel und universitet geschriben, das wir in weiter an[twort] gebn wolten. Daran erzaigt ir uns zugefallen. Datum Lochau, am tag Petri und Pauli anno etc. XXIII.

Kanzleivermerk:

[fol. 13v] Anno 23. An doctor Jheronimus und Schwertfeger, etlicher prebenden halbn, so das capitl und universitet zu Witenberg zu canoniken nominirt.

Standort:

Landesarchiv Thüringen - Hauptstaatsarchiv Weimar, Ernestinisches Gesamtarchiv, Reg. O 196, fol. 9rv+13v (Konzept, beschädigt mit Textverlust)

Zum Dokument auf unserer Website:

Kf. Friedrich an Hieronymus [Schurff] und [Johann] Schwertfeger